【機能性表示食品として届け出られない食品】

・特別の用途に適する旨の表示をする食品(特別用途食品)

・栄養機能食品

・アルコールを含有する食品(アルコールを人体に摂取するためのものに限る。)

・国民の栄養摂取の状況から見てその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則第11条第2項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品

・届出の日以降における科学的知見の充実により機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者長官が認める食品

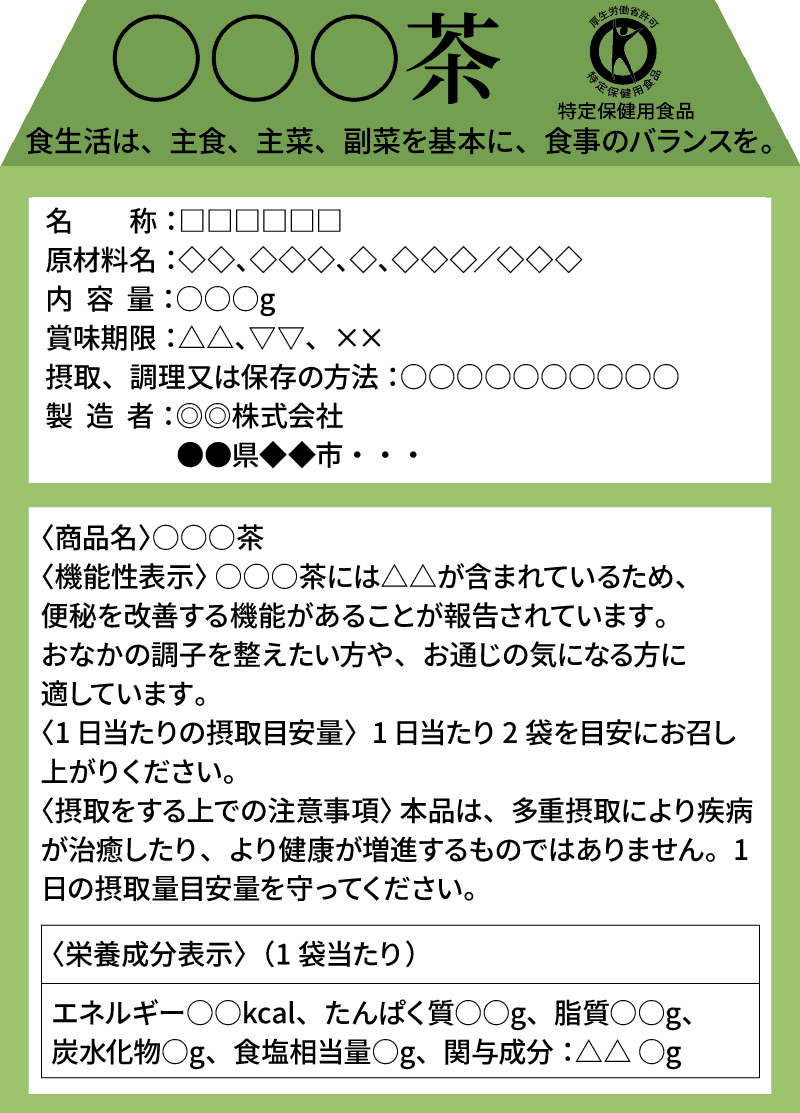

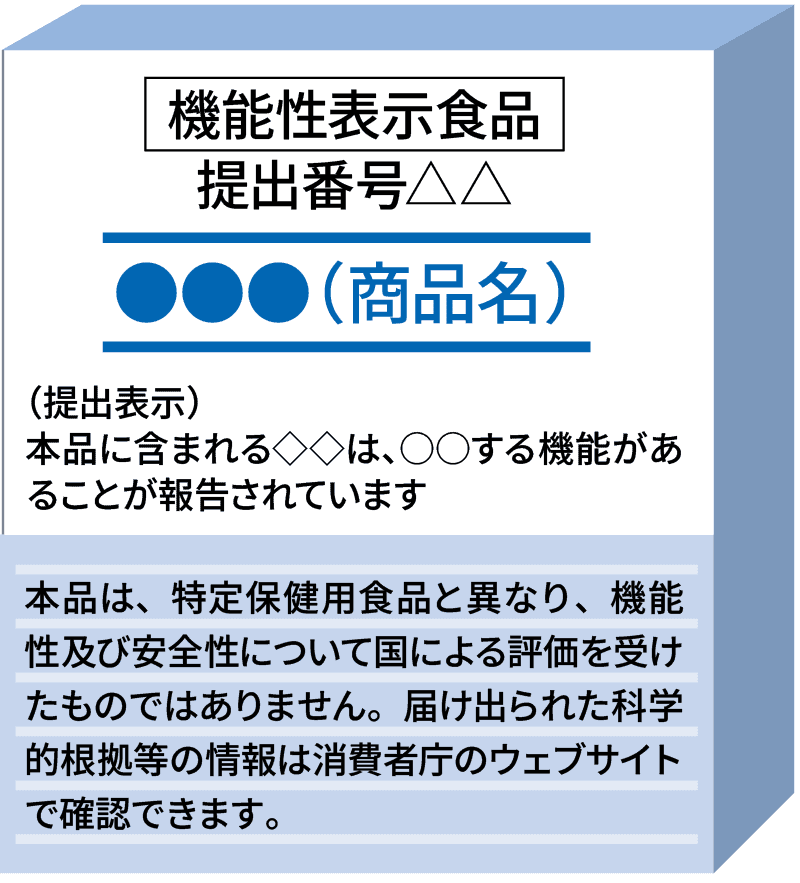

【パッケージの表示例】

機能性表示食品

届出番号

商品名、、名称、原材料名、内容量、賞味期限

届出表示:本品に含まれる◇◇は、〇〇する機能があることが報告されています

「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」

「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

栄養成分表示( g当たり) エネルギー kcal たんぱく質 g 脂質 g 炭水化物 g 食塩相当量 g

機能性関与成分: g(●袋当たり)

一日当たりの摂取目安量: ●粒

摂取方法:水またはぬるま湯と一緒にお召し上がりください。

摂取する上での注意事項

調理又は保存の方法

「医療品ではありません。」

「本品は疫病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」

「本品は疫病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」

「疫病に罹患している場合、医師に医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に接種について相談してください。」

「体調に異変を感じた場合は速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」

お問い合わせ:●●●●●

栄養機能食品

栄養機能食品は1日に必要な栄養成分が不足しがちな場合、その補給、補完のために利用できる食品です。

既に科学的根拠が確認された栄養成分が定められた上・下限値の範囲内の食品であるならば、特に届出しなくても国が定めた表現によって当該栄養成分の機能を表示することができます。

対象成分は基準別表第11に定める20種類の栄養成分です。表示事項は基準に定められています。

【パッケージの表示例】商品名:●●

栄養機能食品(ビタミンC)ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに抗酸化作用を持つ栄養素であることが報告されています。「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」

名称:ビタミンC含有食品

原材料名~ 賞味期限~ 内容量~ 製造者~

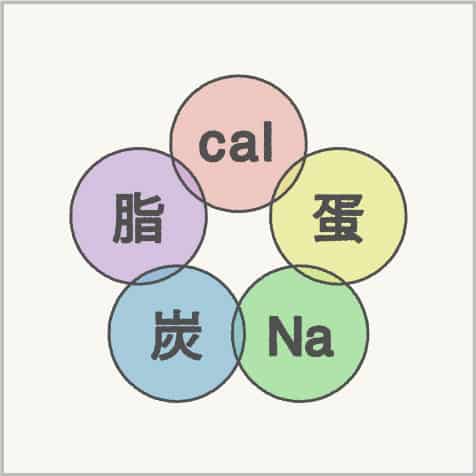

栄養成分表示(1本当たり):エネルギー kcal、たんぱく質 g、脂質 g、炭水化物 g、食塩相当量 g、ビタミンC g

1日当たりの摂取目安量 1本

摂取方法 一日当たり1本を目安にお召し上がり下さい。

摂取する上での注意事項 本品は多量摂取により疫病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守って下さい。

1日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値(18歳以上基準熱量2,200kcal)に占める割合</span >:ビタミンC ○%

調理又は保存の方法:保存は高温多湿を避け、開封後はキャップをしっかり閉めて早くお召し上がり下さい。(特定の対象者に対し、注意を必要とするものにあっては、当該注意事項)

本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。

●表示内容の主旨が同じものであっても基準別表第11で定める栄養成分の機能及び摂取する上での注意事項に変化を加えたり、省略することは認められません。

なお、一つの食品で二つ以上の栄養成分について栄養機能表示や注意喚起表示を行う際、当該栄養機能表示や注意喚起表示が同一の場合にはまとめて記載しても差し支えありません(例1)。

一つの栄養成分に二つ以上の栄養機能表示がある場合には、次のようにまとめて表示することでも差し支えありません。(例2)

(例1)ナイアシン、ビオチン及びビタミンB2は皮膚や粘膜の健康維持を助ける機能があると報告されています。

(例2)ビタミンAは、夜間の視力維持を助けるとともに、皮膚や粘膜の健康維持を助ける機能があると報告されています。

●複数の栄養機能食品を摂取することによる過剰リスクを防ぐ為、機能を表示しない栄養成分であっても、強化されているものは積極的にその含有量を表示することが望ましいです。

●栄養機能食品の基準を満たしているか否かは販売時に判断するものですが、販売時に栄養機能食品の基準を満たすものであっても、摂取時に栄養機能食品の基準を満たさなくなる食品に栄養成分の機能を表示することは望ましくありません。

【参照】消費者庁:早わかり食品表示ガイド(P.23~P.24)